心脏骤停(Cardiac Arrest, CA)是临床急危重症,其病理生理机制复杂,涉及缺血再灌注损伤、氧化应激、线粒体功能障碍、炎症反应等多通路异常。

心脏骤停(Cardiac Arrest, CA)是临床急危重症,其病理生理机制复杂,涉及缺血再灌注损伤、氧化应激、线粒体功能障碍、炎症反应等多通路异常。动物模型是研究其机制及干预手段的重要工具,不同造模方法模拟的病理过程各有侧重,需结合研究目标选择合适模型。

一、电诱发心脏骤停模型

1. 造模方法

通过电刺激(如经静脉或开胸电极)诱发心室颤动(VF),随后停止自主循环,模拟心律失常导致的心脏骤停。常用动物为大鼠、猪或犬。

优点:高度可控,可精确模拟临床电活动异常。

缺点:需侵入性操作,可能影响神经反射通路。

2. 机制通路

电生理紊乱:钾离子外流(IKr通道阻滞)和钙超载(LTCC通道激活)导致动作电位时程延长。

线粒体损伤:再灌注后ROS爆发,引发MPTP(线粒体通透性转换孔)开放。

关键蛋白:

RyR2(兰尼碱受体):调控肌浆网钙释放,异常激活导致钙超载。

Connexin 43(缝隙连接蛋白):电耦联紊乱的分子基础。

SOD2(超氧化物歧化酶):清除线粒体ROS的关键酶。

3. 相关临床研究

抗心律失常药物:胺碘酮(靶向多离子通道)在动物模型中可延长VF发生时间,但临床研究(如ALIVE试验)显示其对院外CA患者生存率改善有限。

低温治疗:动物实验证实低温(33-34°C)通过抑制RyR2磷酸化减少钙渗漏,临床研究(TTM试验)支持其神经保护作用。

二、药物诱发心脏骤停模型

1. 造模方法

氯化钾(KCl):高浓度KCl静脉注射导致心脏停搏。

β受体阻滞剂过量(如普萘洛尔):抑制心脏收缩。

乌头碱:激活钠通道(Nav1.5),诱发持续性室颤。

适用场景:研究药物毒性或自主神经调节。

2. 机制通路

离子通道失衡:乌头碱通过激活Nav1.5通道引发钠内流,导致细胞去极化和钙超载。

凋亡通路激活:Caspase-3裂解及Bax/Bcl-2比例升高。

关键蛋白:

Nav1.5:心脏钠通道α亚基,突变与遗传性心律失常相关。

Survivin:凋亡抑制蛋白,在再灌注后表达下调。

3. 相关临床研究

钠通道拮抗剂:利多卡因在动物模型中可逆转乌头碱毒性,但临床用于CA后ROSC(自主循环恢复)患者未显著改善预后(ROC-ALPS试验)。

钙增敏剂(如左西孟旦):动物实验显示其通过增强心肌收缩力改善复苏成功率,但临床研究(LEVO-CTS试验)结果存在争议。

三、窒息性心脏骤停模型

1. 造模方法

通过气管夹闭或吸入高浓度CO₂诱导窒息,导致全身缺氧和酸中毒,最终心脏停搏。

优点:模拟临床窒息性CA(如溺水、气道阻塞),保留神经-体液调节。

缺点:缺氧损伤与电/药物模型机制差异较大。

2. 机制通路

缺氧诱导因子-1α(HIF-1α):激活下游促凋亡基因(如BNIP3)。

炎症级联反应:NLRP3炎症小体激活,IL-1β释放加剧脑损伤。

关键蛋白:

HMGB1(高迁移率族蛋白1):作为DAMP分子触发TLR4/NF-κB通路。

Gasdermin D:介导细胞焦亡,加重组织损伤。

3. 相关临床研究

免疫调节治疗:抗IL-1β抗体(Canakinumab)在动物模型中减少神经元死亡,临床研究(CANTOS试验)提示其可能降低心血管事件风险。

氢气吸入:动物实验显示其通过清除羟基自由基减轻脑损伤,临床试验(NCT03892876)正在进行中。

四、缺血再灌注损伤模型

1. 造模方法

通过阻断冠状动脉(如左前降支结扎)引发心肌缺血,随后恢复血流模拟再灌注损伤。

适用场景:研究心肌保护策略(如缺血预适应)。

2. 机制通路

ROS爆发:NADPH氧化酶(NOX2)激活产生超氧阴离子。

自噬-溶酶体失调:Beclin-1和LC3-II表达异常导致自噬流阻滞。

关键蛋白:

AMPK:能量传感器,激活后抑制mTOR通路促进自噬。

GPX4(谷胱甘肽过氧化物酶4):抑制铁死亡的关键酶。

3. 相关临床研究

远程缺血预适应(RIPC):动物实验显示其通过AMPK磷酸化减轻损伤,但临床研究(ERICCA试验)在心脏手术患者中未显示获益。

铁死亡抑制剂(如Liproxstatin-1):在动物模型中保护心肌细胞,尚未进入临床III期试验。

五、模型总结与未来方向

模型选择:电诱发适合心律失常机制研究,窒息模型更贴近缺氧性损伤,缺血再灌注模型侧重心肌保护。

靶点转化:动物模型中有效的靶点(如NLRP3、GPX4)需结合临床异质性(如年龄、合并症)验证。

多组学整合:单细胞测序与代谢组学可揭示心脏骤停后器官间交互作用。

基因编辑模型:利用CRISPR构建特定基因突变动物(如RyR2突变猪),模拟遗传性CA。

临床转化挑战:动物模型常忽略CA后全身炎症反应及长期神经功能结局,需开发更贴近临床的多器官衰竭模型。

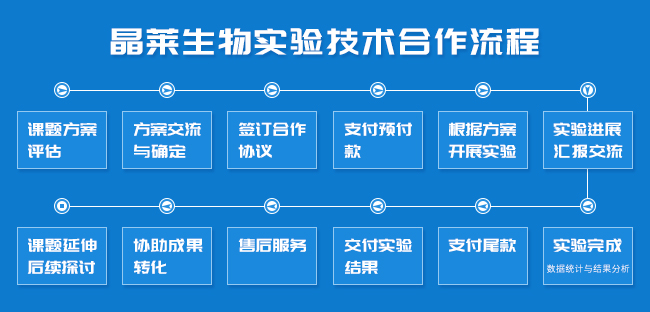

晶莱生物服务流程