肺栓塞(Pulmonary Embolism, PE)动物模型的构建需模拟人类血栓形成、脱落及栓塞的过程。

肺栓塞(pulmonary embolism,PE)是一种相对常见的心血管急重症,由于肺栓塞发病急、病情重、病情多变,病死率高达7%~11%,深入探讨其发病机制与治疗措施具有十分重要的临床意义。

一、肺栓塞动物模型的常见造模方法

肺栓塞(Pulmonary Embolism, PE)动物模型的构建需模拟人类血栓形成、脱落及栓塞的过程,主要方法包括:

1. 自体血栓形成模型

原理:通过外科手术或诱导局部血栓形成后释放至肺动脉。

操作:

静脉结扎法:结扎下肢静脉,诱导血栓形成后松解,血栓脱落至肺动脉。

化学损伤法:注射凝血酶或氯化铁(FeCl₃)损伤静脉内皮,促进血栓形成。

优点:接近人类深静脉血栓(DVT)的自然病理过程。

缺点:成功率不稳定,血栓大小难以控制。

2. 外源性血栓注入模型

原理:体外制备血栓后直接注入肺动脉。

操作:

从动物(如兔、大鼠)静脉抽取血液,体外凝固后切碎为微粒,经颈静脉或股静脉注入。

优点:操作简单,栓塞程度可控。

缺点:缺乏血栓自然形成过程,无法模拟DVT-PE的完整病理链。

3. 化学/药物诱导模型

原理:通过药物破坏血管内皮或激活凝血系统。

常用药物:

角叉菜胶(Carrageenan):诱导静脉炎症和血栓。

脂多糖(LPS):通过全身炎症反应激活凝血。

优点:可研究炎症与血栓的相互作用。

缺点:特异性较低,可能伴随多器官损伤。

4. 基因修饰模型

原理:通过基因编辑技术(如CRISPR)构建凝血或纤溶系统异常的动物。

常用靶点:纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)过表达、蛋白C/S缺陷等。

优点:适合研究遗传性易栓症的机制。

缺点:成本高,周期长。

二、肺栓塞的机制通路及关键蛋白

肺栓塞的核心机制涉及凝血-抗凝失衡、纤溶抑制、炎症反应及内皮损伤,关键通路和蛋白如下:

1. 凝血系统激活

主要通路:组织因子(TF)-凝血酶原酶复合物(Tenase)-凝血酶(Thrombin)级联反应。

关键蛋白:

TF(Tissue Factor):与FVIIa结合启动外源性凝血。

凝血酶(Thrombin):将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,激活血小板。

纤维蛋白原(Fibrinogen):血栓的主要结构成分。

2. 纤溶系统抑制

主要通路:纤溶酶原激活物(tPA/uPA)与抑制物(PAI-1)的平衡。

关键蛋白:

PAI-1(Plasminogen Activator Inhibitor-1):抑制tPA活性,促进血栓稳定。

α2-抗纤溶酶(α2-AP):直接抑制纤溶酶。

3. 炎症反应

主要通路:NF-κB和MAPK信号通路激活,释放炎症因子。

关键蛋白:

IL-6、TNF-α:促进内皮细胞表达TF。

中性粒细胞胞外陷阱(NETs):通过组蛋白和髓过氧化物酶(MPO)增强血栓形成。

4. 内皮损伤与氧化应激

主要通路:内皮细胞释放血管性血友病因子(vWF)和活性氧(ROS)。

关键蛋白:

vWF(von Willebrand Factor):介导血小板黏附。

SOD(超氧化物歧化酶):抗氧化应激标志物。

三、动物模型与临床研究的关联

1. 抗凝药物的临床转化

动物模型发现:肝素通过抑制凝血酶和Xa因子减少血栓形成。

临床研究:直接口服抗凝剂(DOACs,如利伐沙班)在PE患者中验证疗效(RE-COVER试验)。

2. 溶栓治疗的优化

动物模型发现:重组tPA(阿替普酶)可加速血栓溶解,但需控制出血风险。

临床研究:低剂量溶栓方案(如PEITHO试验)在次大面积PE患者中评估安全性。

3. 抗炎策略的探索

动物模型发现:抑制NETs形成(通过DNase I)可减轻血栓负荷。

临床研究:秋水仙碱(LoDoCo2试验)用于降低PE复发风险。

4. 内皮保护与抗氧化

动物模型发现:他汀类药物通过上调eNOS改善内皮功能。

临床研究:瑞舒伐他汀在PE患者中的抗炎和抗栓作用(STATIN-PE试验)。

模型总结与展望

肺栓塞动物模型的选择需根据研究目标(如血栓形成机制、药物评价或遗传易感性)进行权衡。当前研究趋势包括:

多模型联合应用:如基因修饰动物结合外源性血栓注入,模拟复杂病理。

动态监测技术:微型CT或生物发光成像用于实时观察血栓演变。

精准医学转化:基于动物模型发现的生物标志物(如PAI-1、NETs成分)指导个体化治疗。

通过动物模型与临床研究的深度结合,未来有望揭示肺栓塞的新型治疗靶点(如TF/NETs调控),并推动更安全的抗栓策略发展。

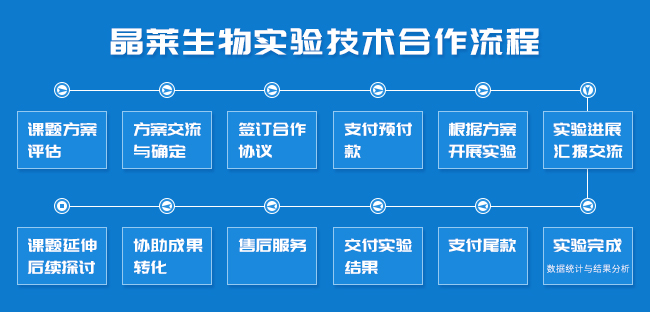

晶莱生物服务流程